上海国际医疗器械展|DeepSeek预测类器官与器官芯片技术:未来五年的颠覆性机遇与生态重构

2025-02-19

上海国际医疗器械展了解到,在科技日新月异的今天,类器官(Organoids)与器官芯片(Organs-on-Chips)技术正逐步成为生命科学、医学研究和新药研发领域的璀璨明星。这两项技术以其独特的优势,为疾病的精准治疗、药物的快速筛选以及生命科学的深入研究开辟了全新的道路。

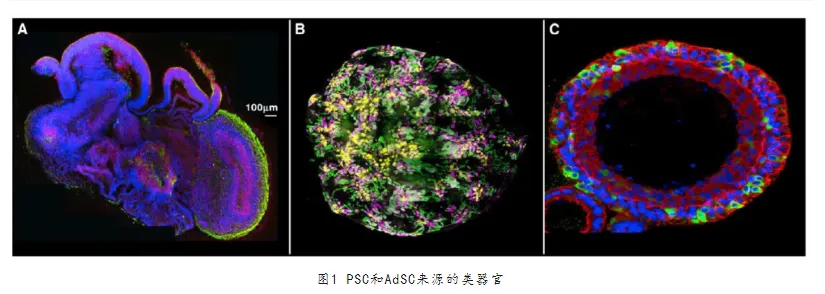

图片来源: Kilby类器官与器官芯片

(一)中国学者使用类器官技术发表高分学术论文

1. 疾病模型构建与药物筛选

应用亮点:类器官技术可以用于模拟各种疾病的发生和发展过程,包括癌症、遗传性疾病、神经退行性疾病、感染性疾病等。通过在体外培养类器官,观察类器官在特定条件下的反应,研究人员可以深入了解疾病的发病机制,并寻找有效的治疗方法。同时,类器官还可以用于药物筛选和评估新药的疗效和安全性,为药物研发提供有力的支持。

代表性学术论文:

• 论文标题:A stroke organoids-multiomics platform to study injury mechanism and drug response

• 发表时间:2024年10月11日

• 作者:冷泠教授、朱文迪、马洁等

• 发表杂志:Bioactive Materials(IF=18.0)

• 论文摘要:该研究团队利用人类诱导多能干细胞(hiPSC)衍生的脑类器官构建了缺血性卒中模型,结合蛋白质组学、单细胞转录组多维组学技术和组织病理学分析,探究脑卒中发病机制。同时,通过与动物实验对比研究,发现一种中药复方可能对缺血性脑卒中治疗有效。这一研究为脑卒中药物筛选提供了一个有前景的平台。

2. 抗肿瘤药物开发与个性化医疗

应用亮点:类器官技术在抗肿瘤药物开发中具有重要作用。通过从肿瘤患者中提取肿瘤组织并培养出类器官,可以保留肿瘤的异质性,用于评估药物疗效和筛选耐药克隆。此外,类器官还可以用于个性化用药指导,通过对患者来源的类器官进行药敏测试,预测患者对特定药物的响应,从而实现精准用药。

代表性学术论文:

• 论文标题:Landscape of human organoids: Ideal model in clinics and research

• 发表时间:2024年3月29日

• 作者:方邦江教授、曹鑫教授、韩欣欣等

• 发表杂志:The Innovation(IF=32.1)

• 论文摘要:本文全面总结了类器官技术的最新进展,并着重阐述了其在临床疾病模型构建和药物开发中的应用价值。文章指出,来源于肿瘤患者的类器官保留了肿瘤的异质性,可用于评估药物疗效和筛选耐药克隆。同时,类器官在个性化用药指导方面也具有重要意义。这一研究为抗肿瘤药物的开发和个性化医疗提供了新的思路和方法。

3. 中药研究与传统医学现代化

应用亮点:类器官技术还可以用于中药研究,为传统医学的现代化提供有力支持。通过利用类器官模型,可以探究中药对特定疾病的治疗机制,为中药的临床应用提供科学依据。此外,类器官技术还可以用于评估中药的安全性和有效性,为中药的国际化推广奠定基础。

代表性学术论文:

• 论文标题:Traditional Medicine Pien Tze Huang Suppresses Colorectal Tumorigenesis through Restoring Gut Microbiota and Metabolites

• 发表时间:2023年9月11日

• 作者:于君教授等

• 发表杂志:Gastroenterology(IF=29.4)

• 论文摘要:该研究团队利用人类结直肠癌患者癌细胞来源的类器官模型,探究了传统中药片仔癀在预防结直肠癌中的作用。研究发现,片仔癀可以改善肠道菌群及其代谢产物,改善肠道屏障功能,抑制致癌和促炎通路,从而抑制结直肠癌的发生。这一研究为中药在结直肠癌治疗中的应用提供了科学依据,也为多组学技术在中药领域的研究提供了可靠思路。

(二)国产AI的崛起之光DeepSeek,预测类器官与器官芯片技术

图片来源: Kilby类器官与器官芯片

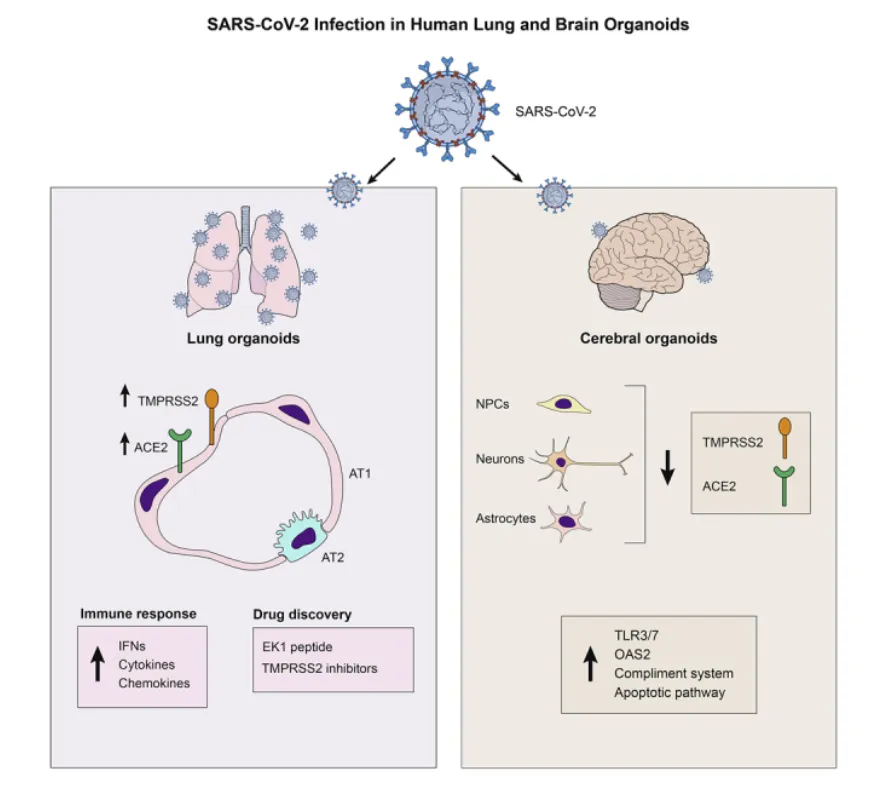

类器官(Organoids)与器官芯片(Organ-on-a-Chip)技术正在重塑生命科学研究的底层逻辑。这两项技术不仅突破了传统细胞培养和动物模型的局限性,更在药物研发、疾病建模、个性化医疗等领域展现出前所未有的潜力。未来五年,随着生物工程、人工智能和材料科学的交叉融合,类器官与器官芯片技术将迎来突破性机遇,甚至可能重构全球生物医药产业的竞争格局。

一、技术范式革命:从“模仿生命”到“重构生命”

1.1 类器官技术进入“器官级复杂度”时代

当前类器官研究已从简单的细胞聚集体发展到具备功能性血管网络、神经支配和免疫微环境的3D结构。2023年MIT团队成功构建出具有自主节律性收缩的心脏类器官,其电生理特性与真实心脏组织的相似度达到92%。未来五年的关键技术突破将集中在:

– 血管化突破:通过3D培养技术实现毛细血管网络的全域贯通,解决类器官内部营养输送瓶颈

– 多器官耦合系统:肝-肠-脑等多器官串联芯片的协同培养技术,模拟人体系统性代谢过程

英国Kirkstall Quasi Vivo 3D类器官串联共培养系统,它通过在类器官芯片上集成多个模拟不同器官的微环境,实现不同类器官模拟物之间的相互作用和信号传递。这种系统能够模拟体内复杂的生理过程,包括药物代谢、毒性反应以及疾病进展。

– 免疫微环境重构:整合患者特异性T细胞、巨噬细胞等免疫组分,建立肿瘤类器官的精准药物筛选平台

1.2 器官芯片的“智能器官”进化路径

器官芯片技术正在经历从“微流控装置”向“智能生物系统”的跃迁。斯坦福大学2024年发布的“神经芯片2.0”已集成微型电极阵列和光学传感器,可实时监测神经元网络活动并反馈调节培养环境。未来突破方向包括:

– 动态微环境控制:基于机器学习算法实现氧气梯度、剪切力等参数的动态优化

– 器官间通讯模拟:通过微流控网络重建器官间的激素传递和代谢物交换

英国Kirkstall Quasi Vivo 3D类器官串联共培养系统,它通过在类器官芯片上集成多个模拟不同器官的微环境,实现不同类器官模拟物之间的相互作用和信号传递。这种系统能够模拟体内复杂的生理过程,包括药物代谢、毒性反应以及疾病进展。

– 原位检测系统:整合质谱、拉曼光谱等微型化检测模块,实现代谢产物的实时分析

图片来源: Kilby类器官与器官芯片

二、产业应用爆发:重构万亿级市场格局

2.1 药物研发链路的革命性压缩

传统药物开发平均耗时12年、耗资26亿美元的成功率不足10%的局面将被打破。类器官与器官芯片技术可实现:

– 临床前毒性预测准确度提升300%:肝芯片对药物肝毒性的预测准确率已达89%(2024年EMA数据)

– 肿瘤药研发周期缩短60%:患者源性类器官(PDO)模型使个体化药物敏感性测试缩短至72小时

– “虚拟临床试验”新范式:通过千人级类器官库模拟群体药物反应,减少Ⅰ期临床试验样本量

2.2 个性化医疗的终极解决方案

到2028年,基于类器官的诊疗服务将形成千亿级市场:

– 癌症精准治疗:结肠癌类器官药物敏感性测试的临床符合率已达82%(2023年NATURE数据)

– 遗传病建模:囊性纤维化类器官模型实现CFTR基因修复效果动态评估

– 器官移植前哨站:肝脏类器官体外扩增技术使供体器官利用率提升5倍

2.3 替代动物实验的伦理与商业双重革命

欧盟2025年实施的《全面禁止化妆品动物实验法案》将催化器官芯片技术的商业化进程。预计到2027年:

– 替代50%的急性毒性测试:皮肤芯片、眼芯片等通过OECD认证

– 类器官检测服务市场规模突破120亿美元:CRO巨头已布局自动化类器官培养产线

– 监管范式转型:FDA启动“芯片数据可作为IND申请支持材料”的试点计划

三、技术融合裂变:催生跨学科创新生态

3.1 生物制造与类器官的产业融合

– 3D生物打印2.0时代:多喷嘴系统实现细胞外基质与活细胞的精准共沉积

– 太空生物制造:国际空间站开展的微重力类器官培养实验显示细胞分化效率提升40%

– 类器官工厂:德国默克建成全球首个GMP级类器官生产基地,年产能达百万级

3.2 人工智能驱动的“数字孪生器官”

– 深度学习辅助设计:Generative Adversarial Networks(GANs)优化类器官培养参数组合

– 多组学数据整合:单细胞测序+代谢组学构建类器官数字孪生模型

– 虚拟药效预测:NVIDIA Clara平台实现类器官药物反应的量子化学模拟

3.3 材料科学的颠覆性创新

– 4D生物材料:温敏性水凝胶实现类器官形态的远程编程控制

– 纳米仿生支架:石墨烯-胶原复合支架提升心肌类器官的电传导性能

– 可降解微流控芯片:蚕丝蛋白芯片实现培养结束后自动分解

3.4 技术奇点下的哲学反思

– 生命本质的重新诠释:具备代谢、增殖、应激功能的类器官是否构成新的生命形式

– 人类增强的技术路径:肝脏类器官移植是否属于基因改造的替代方案

– 生态位重构风险:合成生物学与类器官技术的结合可能创造全新生物品类

结语:构建负责任的技术进化生态

未来五年,类器官与器官芯片技术将引发从实验室到产业链的全维度变革。这场变革不仅需要科学家攻克血管化、标准化等技术瓶颈,更需要政策制定者建立前瞻性监管框架,哲学家重新定义生命伦理边界,产业界构建开放协同的创新生态。唯有实现技术创新与伦理进化的同步,才能让这项革命性技术真正造福人类健康事业。在这场重构生命科学的征程中,率先完成技术-产业-制度协同创新的国家,必将占据21世纪生物经济制高点。

文章来源: Kilby类器官与器官芯片

若涉及侵权,请立刻联系删除