上海医疗器械展会|脑机接口发展史

2025-04-14

背景与定义

BCI是一种直接连接大脑电活动与外部设备的技术,旨在辅助、增强或修复认知和运动功能。其发展历程反映了神经科学、工程学和伦理学的交叉融合。本期上海医疗器械展会带你了解脑机接口发展史。

图片来源:脑机接口-BCI

1. 神经电生理基础(19世纪末-20世纪初)

~19世纪末:理查德·卡顿记录动物大脑电活动,首次揭示神经电信号的存在。

~20世纪初:阿道夫·贝克记录狗视觉皮层的振荡活动,为EEG研究奠基。

~20世纪初:弗拉基米尔·普拉夫迪奇-内明斯基记录人类首个EEG信号,验证技术可行性。

1924年12月6日:汉斯·伯格记录人类首个EEG,发现α波(8-13赫兹),开启脑电研究新时代。

1929年7月:伯格发表EEG研究成果,探索EEG与脑部疾病(如癫痫)关系,奠定临床基础。

1937年:Grass Instrument Company开发墨水书写脑电图仪,推动EEG临床普及。

1940年代:EEG开始用于神经病学诊断,标志从基础研究向应用的过渡。

1947年:贾斯珀和安德鲁斯识别β波,丰富EEG波形分类,助力信号分析。

1948年:沃尔特识别θ波,进一步细化脑波谱,增强EEG诊断能力。

1949年:沃尔特识别δ波,完善EEG波形分类,助力脑功能研究。

1950年:EEG首次用于癫痫诊断,标志临床应用的扩展。

1951年:开发EEG频率分析技术,提升信号处理效率。

1952年:引入平均参考蒙太奇,改善EEG信号质量,减少噪声干扰。

1953年:首次使用计算机分析EEG数据,开启数字化EEG研究。

1954年:开发EEG拓扑映射技术,视觉化脑电活动分布,助力空间分析。

1955年:建立10-20系统国际标准,用于EEG电极放置,确保一致性。

2. 艺术与早期脑信号应用(20世纪中叶)

1965年:阿尔文·卢西尔创作《独奏者音乐》,利用EEG控制声音,首次将脑信号用于艺术表现。

1966年:表演《独奏者音乐》,通过α波驱动扬声器,探索脑-机器交互艺术可能性。

1969年:费茨和菲诺奇奥证明猴子可通过神经活动控制生物反馈臂,奠定BCI动物研究基础。

3. BCI概念提出与早期实验(1970年代-1980年代)

1973年:雅克·维达尔在论文中首次提出“脑-计算机接口”术语,发起“BCI挑战”,探索用EEG信号控制物体。

1977年:维达尔首次演示BCI,利用VEP控制计算机屏幕光标,实现在迷宫中的移动。

1986年:乔治波利斯发现猴子运动皮层神经元电反应与手臂移动方向呈数学相关性,推进运动解码研究。

1988年:沃帕发表首篇关于mu节律EEG-BCI的论文,展示控制计算机光标。

1988年:首次非侵入式EEG控制物理对象(机器人),沿预定轨迹实现启动-停止-重启循环。

4. 动物研究与技术突破(1990年代-2000年代初)

1990年:首次闭环BCI,利用CNV电位控制计算机蜂鸣器,引入“电预期图”(EXG)概念。

1994年:布朗大学(Donoghue团队)展示猴子用植入电极控制光标,推进侵入式BCI研究。

1996年:梅纳德等人利用犹他阵列实现猴子实时控制光标,提升信号采集精度。

1998年:肯尼迪和巴凯在锁闭综合征患者约翰尼·雷体内植入电极,他通过思考控制计算机光标,这是首个人类BCI植入。

2000年:杜克大学(Nicolelis团队)展示猴子用BCI控制虚拟手臂,标志实时运动复制的突破。

2002年:Nicolelis团队在《Nature》发表论文,猴子用BCI实时控制机械臂执行伸手抓握任务。

2003年:开发Michigan Probe,提升侵入式BCI信号质量,减少组织损伤。

2004年:布朗大学BrainGate系统首次人体试验,马特·纳格尔用BCI控制机械臂和光标。

2005年:首次展示猴子用BCI控制七自由度机械臂,执行复杂伸手抓握任务。

2006年:比尔鲍默团队展示非侵入式BCI用于ALS患者的沟通,提升辅助技术可及性。

2008年:匹兹堡大学展示猴子用BCI控制复杂机械臂,照片广为流传,增加公众认知。

2008年:首次成功使用ECoG-BCI于人类沟通,信号分辨率高于EEG,推进临床应用。

5. 人类应用扩展与商业化(2010年代)

2010年:Synchron开始开发Stentrode血管内BCI,探索无脑部手术植入方式。

2011年:Nicolelis团队展示带感官反馈的BCI,猴子通过皮层内刺激接收触觉反馈,提升闭环系统性能。

2012年:首次展示四肢瘫痪患者用BCI控制外骨骼行走,标志运动恢复新方向。

2013年:华盛顿大学实现非侵入式脑-脑通信,两个人类通过EEG和TMS传输信息(如“你好”)。

2013年:DARPA通过“大脑计划”资助BCI技术,支持匹兹堡大学等团队研究。

2014年:Nicolelis团队展示瘫痪患者用BCI控制外骨骼踢足球,世界杯上广受关注。

2014年:fNIRS-BCI帮助“闭锁”状态ALS患者恢复基本沟通,拓展非侵入式应用。

2015年:明尼苏达大学团队用EEG-BCI控制虚拟直升机飞行,展示三维空间控制潜力。

2016年:埃隆·马斯克创立Neuralink,开发高带宽BCI用于人类增强和医疗。

2017年:Neuralink展示猪脑植入实验,验证无线BCI可行性。

2018年:Synchron获得FDA批准,开始Stentrode人体临床试验。

2019年:UCSF团队用ECoG解码癫痫患者语音,错误率低至3%,推进沟通BCI。

2020年11月:Synchron在两名ALS患者体内植入Stentrode,实现无线控制操作系统,无需脑部手术。

2021年:Neuralink宣布猴子用设备玩电子游戏,展示BCI娱乐潜力。

2021年:斯坦福团队用BCI实现四肢瘫痪患者每分钟18词的句子生成,基于运动皮层信号。

2021年:UCSF团队用递归神经网络解码失语患者语音,达每分钟78词,创记录。

2022年:NextMind被Snap Inc.收购,其EEG头带用于视觉BCI应用开发。

2023年1月:Synchron报告四名患者首年无严重不良事件,可用Stentrode操作计算机。

2023年:PiEEG发布树莓派转换套件,价格350美元,降低BCI入门成本。

2024年:Neuralink成功植入人类,患者用BCI控制机械臂,标志重大医疗突破。

技术挑战与未来方向

BCI面临传感器稳定性和伦理问题的挑战,但研究持续推进,预计未来将更多用于意识障碍患者沟通、中风康复和功能大脑映射。

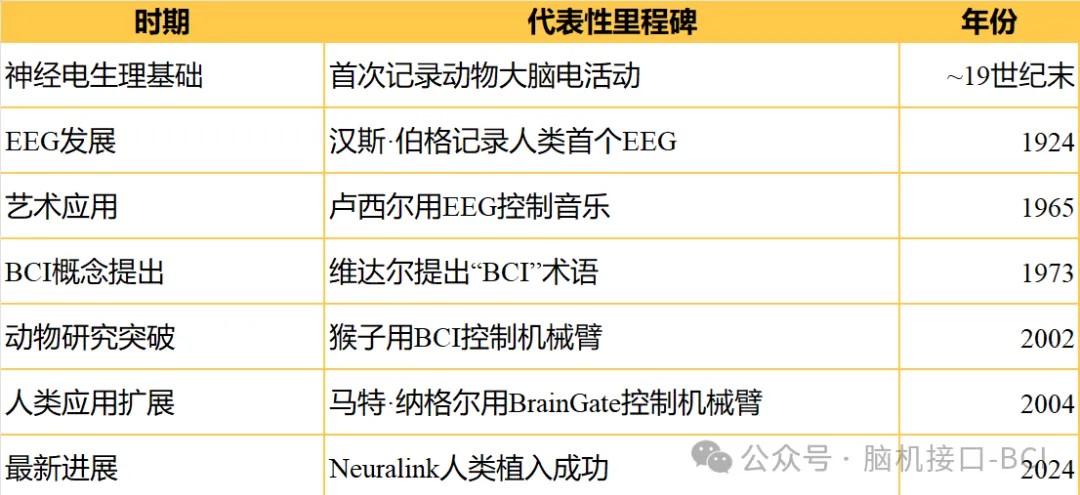

以下表格总结BCI发展的关键阶段和代表性里程碑:

图片来源:脑机接口-BCI

BCI从基础研究到临床应用的演变体现了多学科合作的成果,其未来发展将进一步改善人类生活质量,但需平衡技术进步与伦理考量。

文章来源:脑机接口-BCI

若涉及侵权,请立刻联系删除